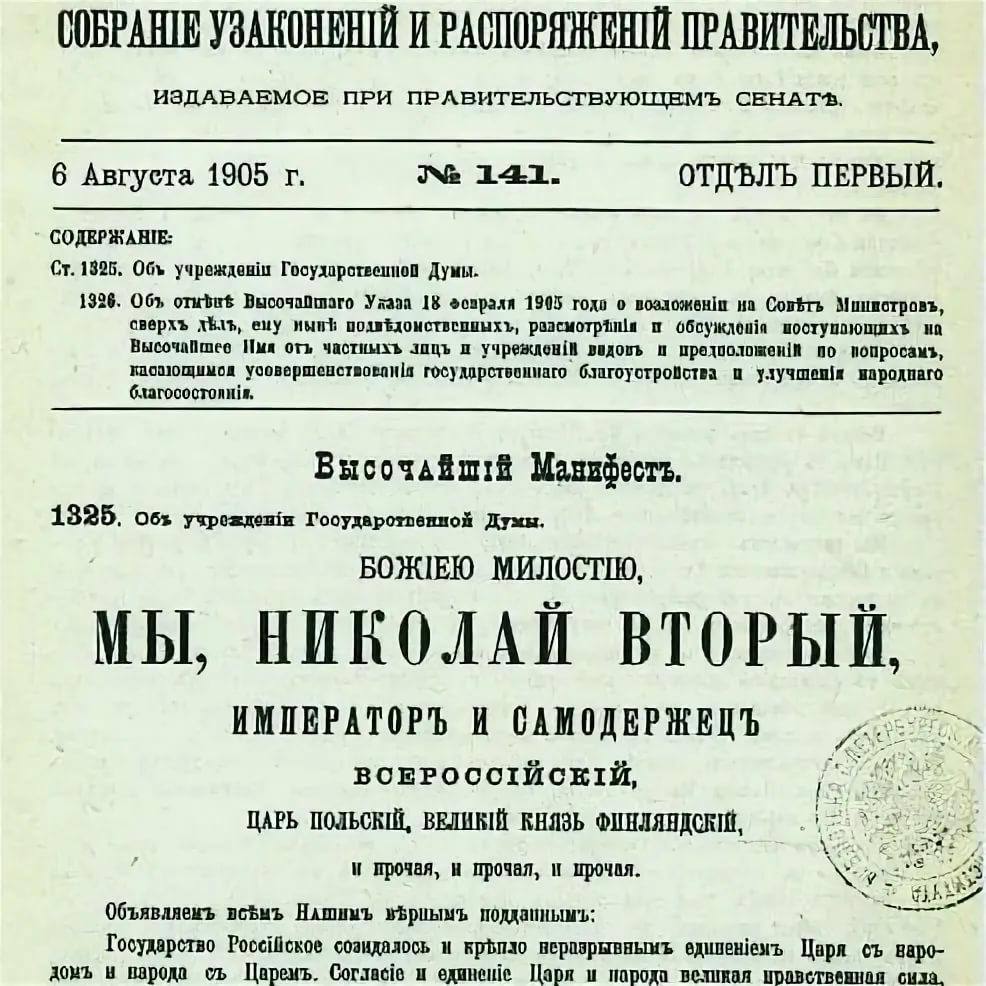

Сегодня исполняется 120 лет со дня, когда император Николай II подписал Манифест "Об учреждении Государственной думы" — первый институциональный шаг к системному народному представительству в России. Документ от 6 (19) августа 1905 года запустил в России механизм национальных выборов и придал Государственной Думе статус высшего законосовещательного органа империи, открыв новую страницу российской государственности.

Уже через 2 месяца "Октябрьский манифест" придал реформе политическую глубину: подтвердил гражданские свободы и закрепил принцип, что ни один закон не вступает в силу без участия Государственной Думы. Так родилась связка монархии и парламента, которая — при всех разногласиях — положила начало формированию культуры публичной политики в России.

Весной 1906 года в Таврическом дворце состоялось первое заседание Думы. Начался трудный диалог власти и общества: от амнистий и аграрного вопроса до бюджетного контроля. Хотя 2 первые Думы были распущены, а избирательная система была серьезно переработана "Положением о выборах в Государственную Думу" 1907 года (также известным как "третьеиюнский" закон), институт укоренился и работал до 1917 года — даже в годы Первой Мировой войны, доказав жизнеспособность российского парламентаризма даже в турбулентные годы.

Советский этап принес иную модель представительства — через советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Это был переход от многопартийного парламентаризма к системе, встроенной в однопартийное государство: с одной стороны, широкая вовлеченность масс и масштабная нормотворческая повестка (индустриализация, социальные гарантии), с другой — без классической системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Так, российская парламентская традиция трансформировалась, накапливая опыт коллективного принятия решений и публичной ответственности.

Современная Государственная дума, учреждённая Конституцией Российской Федерации 1993 года, стала новым этапом в развитии парламентаризма. За 3 десятилетия она, вобрав в себя опыт как дореволюционного, так и советского этапа, стала центром законотворчества, где формируются правовые основы внутренней и внешней политики, определяются бюджетные приоритеты, социальные стандарты, правила технологического развития и безопасности страны.

Спустя 120 лет вполне очевидно, что российский парламентаризм — это не "заимствованный" с запада ритуал, а собственная традиция, прошедшая вместе с нашей страной через разные исторические этапы. Сила института парламентаризма — в его способности к адаптации, сохраняя главное: представительство интересов граждан и устойчивость государства.

Сегодня, вспоминая августовский манифест 1905 года, мы можем твердо заявить: российский парламентаризм стал частью политической культуры страны, важным институтом государственности и залогом поступательного развития в XXI веке.